Miniaturmodelle mit menschlichen Zellen zur Erforschung seltener Knochenkrankheiten

Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Glasknochenkrankheit (Osteogenesis imperfecta) verbindet Fachwissen aus Labor und Praxis. Ziel ist ein humanbasiertes Krankheitsmodell als Ersatz für Tierversuche.

Welche neuartigen Laborverfahren können zu einer wirksameren Behandlung von seltenen Krankheiten wie der Glasknochenkrankheit (Osteogenesis imperfecta, OI) beitragen? In einem Projekt untersuchen Forschende der ETH Zürich, wie sich Knochengewebe bei OI bildet – mit einem auf menschlichen Zellen basierten Modell anstelle von Tiermodellen. Die enge Zusammenarbeit des Forschungsteams mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich spielt dabei eine zentrale Rolle und ermöglicht den Zugang zu Zellen betroffener Patienten und zu klinischem Fachwissen.

Im folgenden Interview geben der Projektleiter Xiao-Hua Qin und seine Doktorandin Doris Zauchner einen Einblick in die erzielten Fortschritte, aktuelle Herausforderungen und das Potenzial der neuen Technologie.

Für Ihr Projekt arbeiten Sie mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich zusammen. Wie trägt diese Partnerschaft zum Projekt bei?

Die Partnerschaft begann bereits vor dem offiziellen Start des NFP 79 und wurde von Professor Ralph Müller initiiert. Im Laufe der Jahre hat sich unsere Zusammenarbeit mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich zu einer engen, vertrauensvollen Beziehung entwickelt. Die Motivation geht über das wissenschaftliche Interesse hinaus. Wir haben den gemeinsamen Wunsch, dass unsere Forschung einen direkten Nutzen für kranke Menschen bringt.

Dabei profitieren wir gegenseitig von Synergien. Wir erhalten durch das Spital Zugang zu Zellmaterial von Patienten und klinischem Fachwissen. Umgekehrt entwickeln wir im Labor Technologien, die das Spital künftig nutzen könnte – zum Beispiel für Diagnosen oder Behandlungsentscheide.

Auch Studierende betreuen wir gemeinsam, was einen wertvollen Wissenstransfer ermöglicht. Zum Beispiel haben Studierende der beiden Einrichtungen in den Labors der jeweils anderen gearbeitet. Das hat uns geholfen, diese komplexe Krankheit besser zu verstehen und sowohl klinische als auch technische Blickwinkel einzubeziehen.

In der jetzigen Form wäre das Projekt ohne diese Partnerschaft nicht denkbar.

Wie viele Kinder sind weltweit von OI betroffen, und wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Nehmen diese Zahlen zu oder ab?

OI ist eine seltene genetische Störung, und wie bei vielen Erbkrankheiten ändert sich die Häufigkeit im Laufe der Zeit nicht wesentlich. Weltweit ist etwa 1 von 15’000 Menschen betroffen. In der Schweiz leben rund 400 Personen mit OI.

Young Investigator Award des 3RCC

Doris Zauchner, die Mitglied des Projektteams ist, wurde kürzlich vom Schweizer 3R-Kompetenzzentrum 3RCC mit dem Young 3R Investigator Award ausgezeichnet. Sie erhielt den Preis für ihre innovative Arbeit zu Knochenkrankheiten, bei der sie zellbasierte Modelle entwickelt.

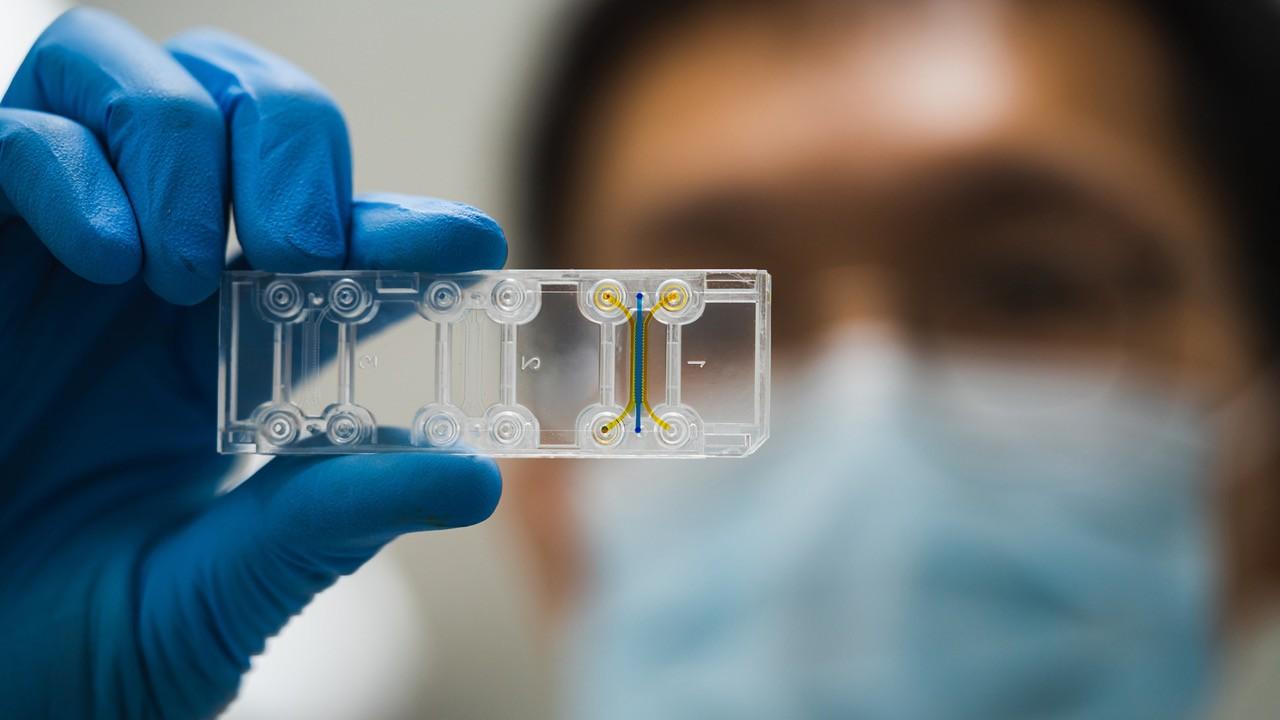

«Mit unserem Bone-on-Chip-Modell möchten wir eine humanrelevante Alternative zu Tierversuchen bereitstellen. Wir wollen damit die Glasknochenkrankheit besser verstehen und Wege für personalisierte Behandlungen erschliessen», erklärt Zauchner. «Ich hoffe, dass solche Ansätze die Erforschung seltener Krankheiten vorantreiben und den Bedarf an Tierversuchen verringern. Die Auszeichnung mit dem Young 3Rs Investigator Award des 3RCC ist für mich sowohl eine Ehre als auch eine Motivation, weitere ethische, humanrelevante Forschungsinstrumente zu entwickeln.»

Welche Rolle spielt das direkte Patientenfeedback in klinischen Studien? Wie fliesst es in die Weiterentwicklung Ihres Modells und in die Behandlungsansätze ein?

Unsere Arbeit befindet sich noch in der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung und Optimierung der Technologie im Labor und haben noch nicht das Stadium erreicht, in dem wir direkt mit Patienten arbeiten oder klinische Studien durchführen.

Unsere klinischen Partner an der Universitäts-Kinderklinik stehen jedoch in engem Kontakt mit den Patienten und beachten für alle Interaktionen strenge ethische Regeln. Wir sind auf der Grundlage einer bewilligten Materialtransfervereinbarung tätig. Damit können wir Zellen von Patienten für Forschungszwecke verwenden, sofern die zuständige Ethik-Stelle dies genehmigt.

Unser langfristiges Ziel sind personalisierte Behandlungen für Menschen mit OI. Da sich die OI bei jeder betroffenen Person anders auswirkt, müssen wir verstehen, wie sich die individuellen Zellen verhalten. Wenn sich unsere Technologie bewährt, könnte man eines Tages mit den Zellen eines Patienten vorhersagen, wie gut eine bestimmte Behandlung bei ihm anschlägt. Dieser Ansatz entspricht dem Trend, in der Forschung eine personalisierte Medizin und patientenspezifische Modelle anzustreben.

Welche Fortschritte wurden bisher mit dem Knochenzellmodell im Labor erzielt? Was sind die grössten Herausforderungen?

Unser erster Schwerpunkt war die Entwicklung des Biomaterials, in das wir Knochenzellen einbetten. Wir haben das Modell zunächst mit Zellen von gesunden Spendern aus kommerziellen Quellen etabliert und gezeigt, dass es in mikrofluidischen Zellmodellen menschlicher Organe, sogenannten Organ-on-Chip-Systemen, gut funktioniert. Diese Arbeit wurde bereits veröffentlicht.

In einem zweiten Schritt haben wir Zellen von Patienten in das Modell einbezogen. In einer aktuellen Studie vergleichen wir zum Beispiel bestimmte Proteine von OI-Patienten mit den Proteinen gesunder Spenderzellen. So können wir krankheitsspezifische Unterschiede bei der Bildung von Knochengewebe erkennen.

Eine Herausforderung ist die Beschaffung gesunder Kontrollzellen. Patientenmaterial ist zwar verfügbar, oft als chirurgischer Abfall von Routine-Eingriffen, aber es ist ethisch schwierig, Gewebe von gesunden Kindern zu sammeln. Aus diesem Grund haben wir nur sehr begrenzt Zugang zu gesunden Spenderzellen.

Welches Potenzial sehen Sie in der Erweiterung des Organ-on-a-Chip-Modells für die Erforschung anderer Knochenkrankheiten wie Osteoporose oder Knochentumoren?

Das Potenzial ist sehr gross. Die Materialien und Technologien, die wir für OI entwickeln, haben sich bereits in anderen Bereichen der Knochenforschung als vielversprechend erwiesen. Behandlungen gegen Knochenkrankheiten wie Osteoporose könnten von solchen personalisierten Modellen stark profitieren, ebenso Knochentumoren oder andere Erkrankungen des Bewegungsapparats.

Wir erforschen auch Anwendungen bei Muskelerkrankungen und Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes oder Fettleibigkeit, die sich zunehmend auf den Bewegungsapparat auswirken. Dies macht die Plattform zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine breitere biomedizinische Forschung, nicht nur im Bereich seltener Krankheiten, sondern auch bei Krankheiten, die in der Bevölkerung häufig vorkommen.

Welche nächsten Schritte, zum Beispiel hin zu einer Anwendung, sind für das Projekt in den kommenden Jahren geplant?

In der nächsten Phase konzentrieren wir uns darauf, die Eigenschaften unseres Knochenzellmodells genauer zu charakterisieren. Im Rahmen des NFP 79 haben wir neue Kooperationen initiiert, insbesondere mit einer Gruppe in Fribourg, die auf die Analyse der Proteinexpression und -qualität spezialisiert ist. Mit diesen Zusatzkompetenzen können wir das Modell weiter validieren.

Wir planen auch, Arzneimittel am Modell zu testen. Eine Idee ist die Untersuchung von Hormontherapien, da diese die Entwicklung und Matrixproduktion von Knochen beeinflussen. Unser Schwerpunkt liegt im Moment noch auf der Grundlagenforschung, wir richten aber alles darauf aus, eine solide Grundlage für die klinische Umsetzung zu schaffen.