Modèles humains pour les maladies osseuses rares : une nouvelle approche

Un projet de recherche interdisciplinaire sur l’ostéogenèse imparfaite réunit expertise clinique et recherche afin de développer un modèle de maladie pertinent pour l’être humain et de réduire à terme les tests sur les animaux.

Comment une technologie de pointe peut-elle contribuer à améliorer le traitement de maladies rares telles que l’ostéogenèse imparfaite (OI)? Des chercheuses et chercheurs de l’ETH Zurich s’attachent à développer un modèle humain qui permettrait d’étudier en laboratoire la formation de tissu osseux chez les patient·es atteints d’OI sans avoir à recourir à des modèles animaux. Du fait de l’accès à des cellules dérivées de patient·es et à l’expertise clinique qu’elle permet, l’étroite collaboration de l’équipe de recherche et de l’Hôpital pédiatrique de Zurich s’avère fondamentale.

A l’occasion d’une interview, le chef de projet Xiao-Hua Qin et sa doctorante Doris Zauchner nous ont fait part des progrès réalisés, des défis qu’il leur reste à relever et du potentiel offert par cette nouvelle technologie.

Dans le cadre de votre recherche, vous collaborez avec l’Hôpital pédiatrique de Zurich. Comment ce partenariat contribue-t-il à son avancée?

Ce partenariat avait en fait débuté avant même que ce projet du PNR 79, initié par le professeur Ralph Müller, ne soit officiellement lancé. Au fil des ans, notre collaboration avec l’Hôpital pédiatrique de Zurich est devenue une relation solide et basée sur la confiance qui est motivée par l’intérêt scientifique, mais aussi par le désir que nous partageons de traduire les résultats de la recherche en solutions qui puissent bénéficier directement aux patient·es.

Elle crée une véritable synergie. D’un côté, nous dépendons de l’hôpital pour accéder au matériel dérivé des patient·es et à l’expertise clinique. De l’autre, nous développons dans notre laboratoire des technologies qui pourraient bientôt être utilisées en milieu hospitalier, notamment en ce qui concerne la prise de décisions regardant les diagnostics ou les traitements.

Nous avons également supervisé conjointement des étudiant·es, ce qui a permis un précieux transfert de connaissances. Chaque institution envoyant respectivement des étudiant·es travailler dans le laboratoire de l’autre, nous avons pu mieux appréhender la complexité de la maladie et intégrer nos perspectives à la fois cliniques et techniques.

Bref, sans ce partenariat, le projet ne pourrait exister sous sa forme actuelle.

Combien d’enfants dans le monde sont touchés par l’OI et quelle est la situation en Suisse? Les chiffres s’orientent-ils à la hausse ou à la baisse?

L’OI est une pathologie génétique rare et, comme c’est le cas pour de nombreuses autres maladies génétiques, sa prévalence n’évolue pas de manière significative au fil du temps. Elle affecte globalement un nouveau-né sur 15 000 et près de 400 personnes en Suisse.

Prix Jeune Chercheuse 3R

Membre de l’équipe du projet, Doris Zauchner a récemment reçu le Prix Jeune Chercheuse 3R pour les travaux novateurs qu’elle effectue sur les modèles de maladies osseuses pertinentes pour l’être humain.

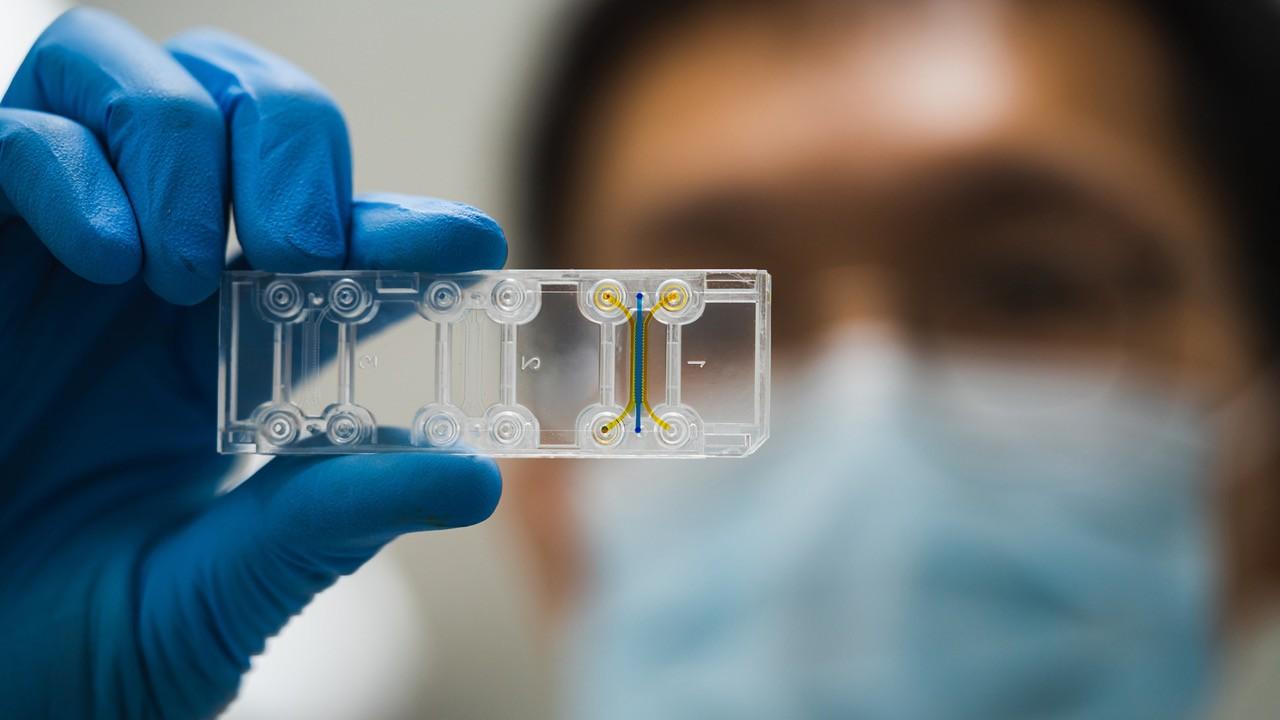

« Avec notre modèle d’os sur puce, nous souhaitons développer une alternative à l’expérimentation animale qui soit pertinente pour les êtres humains, permette d’approfondir notre compréhension de la maladie des os de verre et ouvre la voie à des traitements personnalisés », explique la jeune chercheuse. « J’espère que des approches comme celle-ci feront progresser la recherche sur les maladies rares tout en réduisant le besoin de recourir à l’expérimentation animale. Recevoir le Prix Jeune Chercheuse 3R est un honneur qui m’encourage à continuer de développer des instruments de recherche plus éthiques et plus utiles aux personnes. »

Quel rôle joue le feedback direct des patient·es lors des essais cliniques ? Comment ces retours d’information contribuent-ils au développement de votre modèle et de vos approches thérapeutiques ?

Pour le moment, nos travaux en sont encore à la phase initiale de recherche et de développement. Nous nous concentrons sur l’élaboration et le perfectionnement de la technologie en laboratoire et n’avons pas encore atteint le stade où nous pourrions travailler directement avec des patient·es, ou réaliser des essais cliniques.

Cela dit, nos partenaires de l’Hôpital pédiatrique entretiennent des contacts étroits avec les patient·es et gèrent toutes les interactions selon des règles éthiques strictes. Notre travail s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert de matériel approuvé, qui nous permet de recevoir à des fins de recherche des cellules dérivées de patient·es qui font l’objet d’une autorisation éthique.

A long terme, notre objectif est de contribuer à la mise au point de traitements personnalisés, car l’OI affectant tous les patient·es différemment, il est important de comprendre comment leurs cellules respectives se comportent. Si notre technologie est concluante, les médecins pourraient un jour utiliser les cellules d’un·e patient·e pour tester l’efficacité d’un traitement spécifique. Cette approche s’inscrit dans le mouvement qui tend à orienter la recherche vers la médecine personnalisée et des modèles individuels.

Quels sont les progrès que votre laboratoire a accomplis jusqu’à présent par rapport au modèle de cellules osseuses? Quels sont les plus grands défis que vous avez à relever?

Au début, nous nous sommes concentrés sur le développement du biomatériau dans lequel les cellules osseuses pourront être intégrées. Nous avons dans un premier temps élaboré un modèle basé sur des cellules saines provenant de sources commerciales et démontré qu’il fonctionnait bien dans les systèmes microfluidiques d’organes sur puce. Ces travaux ont déjà été publiés.

Nous avons ensuite commencé à incorporer des cellules dérivées de patient·es dans le modèle précédemment élaboré. A titre d’exemple, nous comparons actuellement les protéines spécifiques d’un patient atteint d’OI à celles d’un donneur sain. Cela nous aide à identifier les différences que la maladie induit dans la formation du tissu osseux.

L’un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés est l’approvisionnement en cellules de contrôle saines. Bien que du matériel biologique soit disponible, généralement sous forme de déchets chirurgicaux issus d’interventions de routine, il est éthiquement difficile de prélever des tissus sur des enfants en bonne santé. Nous n’avons donc qu’un accès très limité à des cellules issues de donneurs sains.

Quel potentiel l’expansion du modèle d’organes sur puce recèle-t-elle selon vous pour la recherche sur d’autres maladies osseuses comme l’ostéoporose ou les tumeurs osseuses?

Un potentiel très élevé. Des matériaux et technologies identiques à ceux que nous développons pour l’OI se sont déjà révélés très prometteurs dans d’autres domaines de la recherche sur les os. Les maladies osseuses telles que l’ostéoporose pourraient grandement bénéficier de ces modèles personnalisés, tout comme des pathologies telles que les tumeurs osseuses ou les maladies musculosquelettiques.

Nous explorons également la manière dont cette technologie pourrait être appliquée au traitement des maladies musculaires, ou des conditions métaboliques comme le diabète et l’obésité qui se répercutent de plus en plus sur la santé musculosquelettique. Ce modèle constitue un candidat prometteur pour élargir la recherche biomédicale sur les maladies rares, mais aussi approfondir les travaux relatifs aux affections plus courantes qui touchent l’ensemble de la population.

Quelles sont les prochaines étapes du projet pour les années à venir, par exemple en ce qui concerne la mise en œuvre?

La prochaine phase consistera à caractériser en détail notre modèle de cellules osseuses. Nous avons amorcé de nouvelles collaborations au sein du réseau du PNR 79, notamment avec une équipe fribourgeoise qui est spécialisée dans l’analyse de l’expression et de la qualité des protéines. Ces compétences complémentaires nous aideront à valider encore davantage notre modèle.

Nous prévoyons également de commencer à tester des traitements médicamenteux dans notre modèle. Une proposition serait d’étudier les thérapies hormonales, car celles-ci peuvent influencer le développement des os et de la matrice osseuse. Pour l’instant, nous nous concentrons sur la recherche fondamentale, mais tous nos travaux visent à établir une base solide en vue de futures applications cliniques.